英國的戴森電器可謂是在最近幾個購物節里占盡了風頭,三千元一個的吹風機,五千元一臺的吸塵器,以及號稱自動氣流吸入的卷發器都被瘋搶一空。在京東818購物節中,這個外國家電品牌總銷量排名第四。

不僅如此,各大電商平臺上戴森的家電產品還玩起了一天限購兩百臺的饑餓營銷模式,但中國消費者依然對這個價格高于同類產品十倍甚至幾十倍的家電品牌十分買帳,上貨不到十秒鐘,限購的兩百臺產品就被搶之一空。

戴森儼然成了小家電行業的奢侈品牌。其銷量狂升的背后,是中國中產階級的崛起。這批消費者或許已經不在乎產品的使用價值,在意的是一種消費心理和生活方式。就好像二環內的人不理解拼多多,自然也無法用性價比去理解奢侈品。

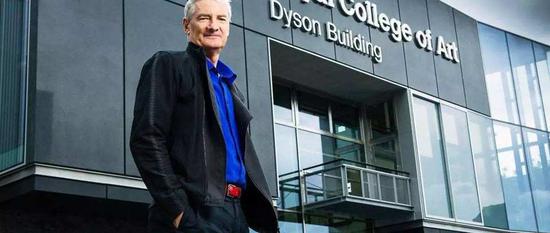

而就在前不久,戴森突然決定將總部遷到新加坡,并打造一個先進的汽車制造廠,斥資兩百億人民幣,開始進軍電動汽車領域。其創始人詹姆斯·戴森還聲稱將在未來十年時間里,讓電動汽車營業收入額成為將成為其公司主要收入來源。

這不禁讓行業相關人士一頭霧水,同時其高調的造車計劃也引起了市場的廣泛關注。貌似近年來,進軍汽車制造行業成了各個領域領頭人不約而同的想法,像Apple、Google等科技互聯網公司也相繼展開造車計劃。

但此次戴森決定完全實現自我研發,生產,不依靠任何一家成車制造廠的技術或者元器件支持,從零開始。作為一家小家電科技公司,貿然要獨立著手制造新概念的電動汽車,這無疑給此次的造車計劃的前途添上了迷霧,也令戴森的投資者感到驚慌。

造車夢追源溯久

戴森的造車夢可以追溯到30年前,1988年,年輕的詹姆斯·戴森(James Dyson)偶然讀到了一篇論文,文中提到了柴油尾氣會加速老鼠死亡的實驗。

為了解決汽車污染問題,他于1990年開始研發用于捕捉柴油尾氣顆粒的氣旋過濾器。

當時公眾對于環保問題沒有足夠的意識,沒有車企愿意為戴森的技術買單,所以整個項目也不了了之。

后來戴森成為了我們熟知的家電企業,幾十年的技術積累,讓戴森在電池系統、流體動力學和數碼馬達等方面取得了進展,戴森說:

“我們有數字馬達技術、電池技術、空氣處理技術,把它們放在一起,就是電動汽車的大部分關鍵部件。”

于是造車夢就這么死灰復燃了,雖然這種跨界無論怎么聽起來都有些不靠譜,但歷史上還是有不少先例。

無論是蘋果還是谷歌,也都曾跨界從事過汽車技術研究開發,雖然目前都沒有形成大的收益,但對于造車這件事,戴森卻是認真的:

于2013年開始,戴森就從各大知名車企招收科技人才,前前后后有四百人之多,這也是戴森有信心足以進軍汽車制造的一大原因,有充足的人才儲備,謀事自然也有底氣。

2015年戴森花費九千萬全權托管了一家電池公司,一方面是自己從事家電制造領域需要,一方面也在客觀上為電動汽車制造鋪了路。

2016年,戴森自費90億鑄造了公司的鋰電池廠,為蓄電技術研究提供了基礎。

2018年,戴森開始建造電動車的實驗場所,耗費9億測試電動車的方向、動力問題。

2019年,戴森將集團總部從英國遷到新加坡,開始筑建自己的新加坡工廠,并提出將在后年進行電動汽車生產上市。

從這些年的經歷看來,戴森事出湊巧的是,其所作所為無不和電動汽車制造暗暗相和。

跨行造車,前程堪憂

制造電動汽車可以說是一個急需資金投入的行業,廠房建設、科技研發、人才投入、機械材料采辦購買等等。這些投入都不是一蹴而就的,更多的耗費是在后期持續穩定的維護上。

詹姆斯·戴森的造車夢無疑會推動著他繼續投入、支持,畢竟他曾預言要把未來幾年公司的最大營收占比從小家電轉移到電動汽車上來。

戴森認為公司在業務成熟之后開始追求多元化發展是很正常的。如今電動車行業剛剛興起,還處于朝陽產業,未來傳統燃油汽車會被電動汽車逐漸替代,假如公司能夠提前把握行業先機,未來在這個方面的盈利將是不可限量的。這也是如今很多互聯網科技行業紛紛入主電動汽車制造領域的原因。

在此之前,Apple、Google等各大科技互聯網公司也主動涉獵電動車制造。但不幸的是,Apple的電動無人駕駛汽車泰坦計劃在今年初已顯頹勢,公司已經陸續裁人兩百多。而Google也早在兩年以前就主動宣布擱置自主電動造車行動,開始全面投入無人駕駛領域研究。

這無疑給戴森信心上帶來了一些負面影響,如此大體量的科技互聯網大佬們也無法從電動汽車上獲利,自己的電動車制造前途確實受到了懷疑。從世界科技公司行業來看,戴森還只能算是一個發展初具規模的中小型企業,而制造電動汽車可以說是一個急需資金投入的行業,廠房建設、科技研發、人才投入、機械材料采辦購買等等。這些投入都不是一蹴而就的,更多的耗費是在后期持續穩定的維護上。

從戴森去年的利潤11英鎊來看,這次號稱的20億英鎊的汽車行業投入相當于其兩年的凈利潤營收。并且,這還只是前期費用,像后期這樣的投入還將成倍增加。從已有相同電動汽車制造經驗的特斯拉研發投入來看,近三年里,其研發投入分別為9億美元、15億美元、14億美元。所以戴森近幾年的盈利可能有百分之十五都要用在汽車研發上。

事實上,200億元只能被認為是電動汽車行業的“起步資本”。然而,擁有諸多銷量冠楚產品(如電風扇、吸塵器)的戴森恐怕不是很擔心資金投入的問題。戴森也曾放言:“本公司的產品在全球八十二個不同區域市場里都受到了極大地歡迎,借助這些產品的營銷利潤,完全足以支持電動汽車制造,況且我們的技術儲備已經足夠,只等整合動工了。”

然而,從戴森多年的盈利上看,雖然盈利總體增速較穩,但是其盈利額若是大量投入到汽車制造中去,則會造成發展失衡的問題。縱觀戴森這幾年的財報數據,2016年,戴森全球營業額增長百分之45,收額200億人民幣,利潤漲額百分之四十,達到54億人民幣;2017年,營業額增長百分之四十,收額300億人民幣,利潤漲額百分之二十七,達到72億人民幣;2018年,營業額增長百分之二十七,收額400億人民幣,利潤漲額百分之三十三,達到50億人民幣。可以說其利潤增速并不見快,且創收時高時低。

在戴森的銷售布局里,亞洲市場做出的貢獻是極為突出的,尤其是中國。明確數據顯示,在前年中國市場里,戴森營業收入增長244%。去年,戴森收入比例的百分之七十以上都來自于亞洲地區。盡管2018年戴森沒有拿出相應的財報數據,但東亞地區如中、日、韓等國對其營業額增長的幫助肯定是繼續上升的。

戴森的王牌產品吸塵器的平均銷售價格在3月、4月有下降趨勢,而緊接著在5月和6月就反升了回來。分別比去年同期上漲14%和6%,第二季度的價格與去年同期相比上漲6%。但是,代森的綜合客單價繼續下跌,平均單價比去年同期下降18%,至2502元。

在電動汽車資本投資方面,汽車行業專業分析師認為,所有企業都處于探索階段。在探索新模式的過程中,存在著早期企業成本控制不好等問題。以后的企業可能會吸取教訓并進行調整,而不是所有的調整都在走過去的老路。

拋開投入成本,就算是成功研制出了汽車,這也只是第一步。就連專注于汽車制造業多年的電動汽車標桿公司特斯拉,在量產交付和盈利能力方面也表現不佳。在2019年第二季度,特斯拉本獲得了市場認可,共交付95000輛汽車。但此后,隨著第二季度盈利的公布,其股價已下跌11%。特斯拉報告稱,2019年第二季度收入為63.5億美元,低于預期,虧損3.9億美元。數據顯示,自上市9年以來,特斯拉僅在四個季度實現了盈利。

更何況,未來戴森將面臨許多大型汽車企業的競爭,這些企業將在銷售渠道、品牌推廣、技術研發專利、供應鏈等各個方面進行打壓比拼。戴森能否與如此多的大型汽車企業競爭也是個未知數。

避開車廠合作,戴森負擔過重

戴森表示自己要從零開始,從底盤開始研發,而不是像蔚來一樣走和車廠深度合作的模式。這種選擇的可能原因是,跨界來的戴森并沒有那么多的供應鏈資源,汽車的供應商也沒辦法拿出完整的電動車制造方案。

特斯拉就是個前車之鑒。

它沒能有效調用汽車業的技術儲備,自己生產了從電機、底盤、車身、模具、儀表盤等等部件。馬斯克曾自豪地拿特斯拉比喻成曾經的福特,早年的福特就是閉門造車,自己什么都做。

但這種堅持讓特斯拉付出了慘重的代價,早期的車型出現了各種質量問題,甚至下雨天車內還會漏水。而后特斯拉又陷入了產能地獄,積攢了幾十萬的訂單但沒貨可發,即使引入了全球最先進的機器人系統也于事無補,因為發現“很多生產環節不適應大規模的機械化,人的效率要更高”。

這就是沒有生產經驗的代價,特斯拉能一次次試錯,是背后巨大資本的支持。沒有錢,造車就是個笑話,缺少資本的樂視汽車一直處于崩潰邊緣,蔚來在只交付了11輛車的情況下急于赴美上市去擴充資金池,結果由于持續的虧損股價大跌37%。

所以說,如果戴森要走特斯拉的模式,一定也要爬過不少坑,同樣也要投入更多的成本。

2018年,戴森公司實現營業收入44億美元,實現利潤11億美元。投資兩年左右的凈利潤來實現造車這一目標無疑是巨大的風險。然而,20億美元是否足夠仍是個問題。行業專業人士曾指出,200億只夠汽車工業“敲門”。如果戴森堅持像特斯拉那樣進行最獨立的研發和生產,那么將花費更多的錢。

對于戴森來說,其研發、探索的時間已經不多了。當行業先行者特斯拉將主打產品型號3系列汽車價格成本控制下來,當其他傳統汽車大頭制造企業依據自身成熟的汽車工藝投入大量的費用開始研發電動車,當消費者對電動車體驗的要求越來越高,沒有行業相關經驗和確切技術支持的戴森又是否還能像小家電領域一樣產出當紅的汽車產品。

讓科技的便利輻射到千家萬戶從來都不是戴森的經營理念,已經年邁的戴森也不會精力旺盛地日夜督促,趕工加制出理想的電動汽車產品。

戴森的商業模式注定了它不具備改變世界的力量,從戴森的家電產品的價格模式就可以看出來,未來即使電動汽車研制成功,它的價格也只能令少部分人享受,令大部分人觀望。