百年和平 家國情懷

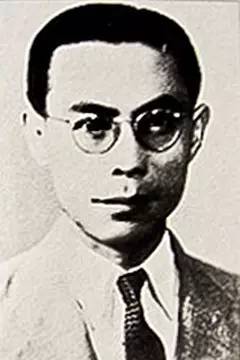

陳范有

我的父親陳范有出生于天津,1917年他考入北洋大學土木工程系,成績名列前茅。1921年大學畢業后即參與了部分土木工程設計,并進入實業界。縱觀他的一生,一是作為實業家,在我國水泥事業上,作出突出貢獻;二是他和江南水泥廠同仁,在1937年南京大屠殺中,會同德國和丹麥友人,保護了三萬多中國難民,被稱為“中國的辛德勒”;三是用他的專長,設計了很多優秀建筑。位于和平區成都道20號、22號的二層樓房是他的故居,也是他本人在1934年設計建成的。

陳范有自己設計的故居(后和平區成都道20號)

1925年,他的第一個任務是建造于家堡水泥專用碼頭,為了進一步擴大生產規模,他對唐山啟新洋灰公司8號窯進行擴建改造,全部土建工程的設計和施工,均由陳范有領導的建筑工程處承擔。在他的親自指揮下,技術人員對混凝土梁柱所用各種系數和強度指標,不照抄當時書本上的現成資料,而是將當時使用的材料,通過一系列與實際相近的梁柱混凝土試驗,取得切合實際的科學數據。工程中所用的設計圖紙,他都親自復核驗算。這座在國內當時規模最大、技術最先進、產量最高的水泥生產8號窯,幾十年來運轉正常。特別在1976年唐山大地震中,仍然屹立運轉,生產出合格的水泥,堪稱奇跡。

1933年,陳范有擔任唐山啟新洋灰公司董事、協理。此時,在大連的日本小野田水泥在國內市場已占有一定比例。為了發展民族水泥工業,抵制洋貨入侵,陳范有極力主張到南方建廠。1936年年底,一個現代化的江南水泥廠在南京棲霞山區建成,萬事齊備,只待開工。

1937年8月13日,日軍攻打上海,“淞滬抗戰”爆發。作為江南水泥廠建設負責人的陳范有,對復雜多變的形勢作了準備。為使工廠不落入日寇之手,江南水泥廠董事會在天津召開緊急會,全部董事的態度明確,堅決不與日本人合作,并制定了“以夷制夷”的方略。1937年10月底,在戰火日益逼近江南水泥廠的情況下,經陳范有提出,天津董事會決定聘請德國技師卡爾·昆德為代廠長,在廠區懸掛德國和丹麥國旗,以求保護。丹麥技術人員辛波當時是26歲的年輕人,作為丹麥公司的代表,他也參加了保護中國難民的活動。

1937年12月13日,日軍攻陷南京之后,對南京城區和郊區的平民和戰俘,實施了大規模的屠殺、搶掠、強奸等罪行,總數達三十萬人以上。為躲避日軍殺戮,人們紛紛尋找避難場所,超過三萬的難民跑進了江南水泥廠避難。1937年年底至1938年春,德國人卡爾·昆德、丹麥人辛波,在江南水泥廠和中國工人并肩戰斗,休戚與共,日夜值班。由于在工廠周圍插滿了德國國旗和丹麥國旗,日軍無法進入,從而保護了難民。

2016年7月,陳范有之子陳克寬在北京家中接受采訪。

新中國成立后,陳范有擁護黨的政策,工作勁頭很足。他致函給周恩來總理,請求解決水泥廠的供電問題。在緊張的開工準備階段,他親筆起草了長達56頁的廠史,介紹了江南水泥廠的情況,使工廠盡早步入正軌。1950年秋,工廠正式投入生產,為國家生產出了高標號的水泥。經技術改造所生產的“鐘山牌”水泥及外銷的“五羊牌”水泥,均超過原來的設計標準。1951年,江南水泥公司與中國水泥公司合捐75億元,購買5架飛機支援國家的國防建設。由于陳范有對中國水泥工業的建樹和威望,他被推選為全國水泥同業聯合會主任委員。在上世紀60年代,全國31家大型水泥廠26項技術經濟指標競賽中,江南水泥廠有14項名列第一,建材部為其寫了10萬字的調查報告,向全國建材系統推廣經驗。父親還十分重視技術人員的任用和培養,為我國造就了一批水泥工業的技術人才。在南京,他留下了布局合理、技術先進、流程簡潔、原材料能耗低的江南水泥廠,后被蘇聯專家譽為“東方水泥廠之冠”,又稱“東方明珠”。

陳范有不但是愛國實業家,還是優秀的建筑設計師。他一生親自動手設計、督造的五項重大建設工程有:安徽省石棣縣永濟橋、天津成都道20、22號二層樓房、重慶道山益里43幢三層樓房、唐山啟新洋灰廠8號窯和江南水泥廠。

1952年,父親陳范有逝世。他立下遺囑,將自己和子女名下的1004500元股票無償捐獻給國家,還將自家樓房和北京、天津、北戴河、上海、南京等地房產上繳政府,不給子女留下任何遺產,鼓勵子女自強自立,做國家有用之才。父親的愛國情操、敬業精神、樸素作風和良好家風,是留給我們的寶貴精神財富,使我受益終生。(陳克寬口述金彭育整理)